Literatur spielt auch heute in Deutschland noch eine große Rolle. Dazu zählen nicht nur klassische Werke großer deutscher Schriftsteller oder die zahlreichen jährlichen Neuerscheinungen, sondern auch die nationale und internationale Nachkriegsliteratur, wie auch die in Deutschland weniger bekannte Novelle „Indianerlauf“ der tschechischen Autorin Tereza Boučková.

Wie ist Tereza Boučkovás „Indianerlauf“ aufgebaut? Was fällt bei der Analyse der erzähltheoretischen Kriterien auf? Welche autobiographischen Elemente enthält der Text, oder ist er sogar eine Autobiographie?

Diese und weitere Fragen beantwortet Marie Lehky in ihrem Buch. Dabei geht sie nicht nur auf die Entstehung der Novelle „Indianerlauf“ ein, sondern auch auf den Erfolg dieses Werkes nach seiner Veröffentlichung. Im Vordergrund ihrer Analyse stehen die autobiographischen Elemente der Novelle. Mit ihrer Arbeit richtet sich Marie Lehky nicht nur an Literaturwissenschaftler:innen und Germanist:innen, sondern auch an andere interessierte Leser:innen.

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Textanalyse: Indiánský běh – Indianerlauf

- Textbeschreibung

- Erzähltheorie: Zeit / Modus / Stimme

- Suche nach dem Wasser

- Stadt Land

- Suche nach Liebe

- Moralpredigt

- Suche nach dem Baby

- Autobiographischer Text oder Autobiographie

- Suche nach dem Vater

- Liebesbekenntnis

- Schluss

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

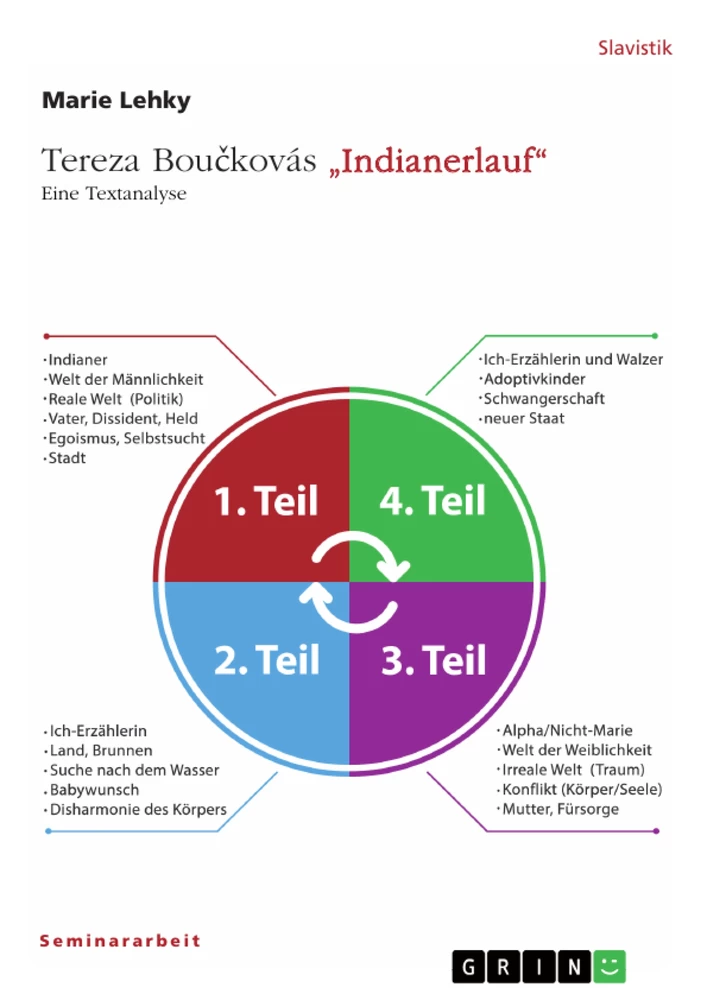

Die Seminararbeit analysiert Tereza Boučkovás Prosawerk „Indiánský běh“ und untersucht die darin präsentierten Themen und Erzählstrukturen. Die Arbeit konzentriert sich auf die Interpretation der einzelnen Teile des Textes und beleuchtet die Frage, ob es sich um eine Autobiographie oder einen autobiographischen Text handelt.

- Suche nach Identität und Selbstfindung

- Spannung zwischen persönlicher Erfahrung und literarischer Gestaltung

- Erzähltheorie und Analyse der Erzählstrukturen

- Familienbeziehungen und die Rolle des Vaters

- Das Verhältnis zwischen dem Individuum und der Gesellschaft

Zusammenfassung der Kapitel

Die Einleitung gibt einen Überblick über Tereza Boučkovás Leben und Werk. Sie stellt den Kontext der Entstehung und Veröffentlichung von „Indiánský běh“ dar und beschreibt die Struktur des Textes.

Der erste Teil, „Indiánský běh“, folgt der Suche nach dem „gewissen Etwas“ durch die verschiedenen Lebensabschnitte der Protagonistin. Die Analyse betrachtet die Erzählzeit, den Erzählmodus und die Erzählstimme und erörtert verschiedene Themen wie die Suche nach dem Wasser, die Stadt und das Land, die Suche nach Liebe und die Moralpredigt.

Der zweite Teil befasst sich mit der Frage, ob es sich bei „Indiánský běh“ um eine Autobiographie oder einen autobiographischen Text handelt. Die Analyse konzentriert sich auf die Suche nach dem Vater und die Liebesbekenntnisse in dem Text.

Schlüsselwörter

Indiánský běh, Tereza Boučková, Autobiographie, Erzähltheorie, Selbstfindung, Identität, Vater, Liebe, Moral, Gesellschaft

- Quote paper

- Marie Lehky (Author), 2012, Tereza Boučkovás "Indianerlauf". Eine Textanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.hausarbeiten.de/document/1344186